Российская империя начала XVIII — начала XX века была самодержавной: подданные империи абсолютно подчинялись своему правителю.

В Российской империи не существовало идей прав человека или этичного обращения, и преследование меньшинств, особенно евреев, происходило без официального возражения, а иногда и с поощрением. Например, Российская империя официально проводила антисемитскую политику с 1881 по 1917 год и терпимо относилась к погромам — нападениям толпы на евреев, потворствуемым государством, — таким как погром 1903 года в Молдавии, где за два дня было убито 45 евреев, около 600 ранено, а 1500 еврейских домов были разграблены. Лица, ответственные за подстрекательство к этим бесчинствам, не были наказаны.

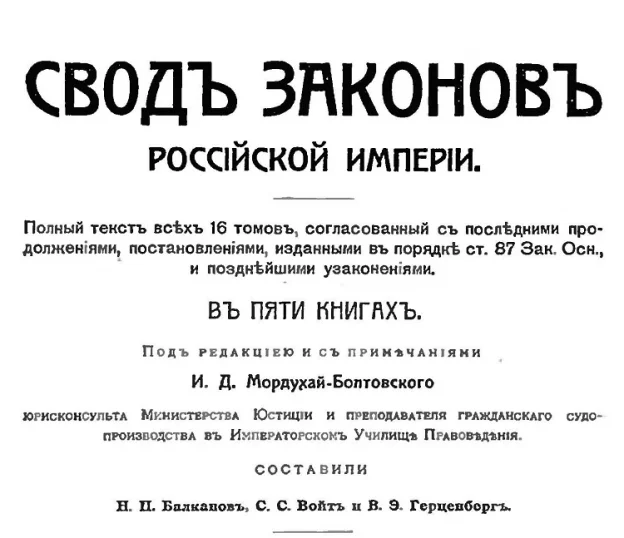

Двумя правителями, оказавшими наибольшее влияние на российское законодательство, были Петр Великий и Екатерина Великая. Петр Великий (р. 1694-1725) короновал себя императором в 1721 году по образцу европейских самодержцев: император был главой государства, а не родовым владельцем земли и отцом своих подданных, как это было при московитских царях. Петр также ввел первородство, увеличил налоги на крестьянство и внедрил свою Табель о рангах (1722), которая устанавливала кастовую систему для членов общества по их положению, статусу и обязательствам перед государством. Со своей стороны, Екатерина Великая (р. 1762-96) в 1767 году создала комиссию из представителей большинства сословий для кодификации законов империи по образцу европейской правовой мысли и практики. Хотя империя не выполнила ее рекомендаций, влияние комиссии стимулировало модернизацию правовой системы Российской империи.

Российский политик и советник Михаил Сперанский возглавил еще одну попытку конституционно-правовой реформы, но Александр I (р. 1801-25) отстранил его от должности в 1812 году. Другой политический советник императора, Николай Новосильцев, также предложил конституционную реформу в 1819 году, но Александр I также отверг его идеи. Поражение империи в Крымской войне в 1855 году заставило Александра II (р. 1855-81) провести Великие реформы, связанные с освобождением крепостных крестьян, реорганизацией государственного управления, образования и армии, а также судебной системы по образцу французского и немецкого права. Тем не менее, Министерство внутренних дел имело право изгнать любого человека, которого оно считало политически подрывным, независимо от решения суда. На местном уровне центральное правительство создало законодательные органы (думы), ответственные за образование, здравоохранение, безопасность и продовольствие, хотя позднее центральное правительство ограничило полномочия этих дум, которые в конечном итоге выполняли в основном консультативную роль в функционировании правительства.

Революция 1905 года изменила основные законы империи, создав национальную Думу и основные гражданские свободы для большинства граждан. Российская империя по-прежнему оставалась самодержавной, но слово «неограниченная» было убрано, и ни один закон не мог быть проведен без согласия Думы. Однако император сохранял право назначать свое правительство и распускать Думу в любое время, а также принимать чрезвычайные указы, когда они не заседали. На практике разделенность Думы позволила Николаю II (р. 1894-1917) править так, как он хотел, пока революция 1917 года не заставила его отречься от престола и не положила конец империи.